これが選ばれることは絶対にないと思いますが。苦手科目克服的な意味で再読。

目次

- まえがき

- 序

- I 順序

- II 持続

- III 頻度

- IV 叙法

- V 態

- あとがき

序

これが選ばれることは絶対にないと思いますが。苦手科目克服的な意味で再読。

- まえがき

- 序

- I 順序

- II 持続

- III 頻度

- IV 叙法

- V 態

- あとがき

「哲学の講義」案内ページに、吉川浩満さんとの共著連載「読むためのトゥルーイズム」のためのセクションを設置しました。 現在は投稿フォームへのリンクを置いてあります。連載に関する疑問・質問などお寄せください。執筆の参考にさせていただきます。

いただいた投稿は連載内や解説・告知動画のなかで回答させていただく可能性があります。投稿用のペンネームを添えてください。

連載のほうは、数日前に第三回の原稿をなんとか入稿できました。2024年3月7日発売号(四月号)に掲載予定です。

初回と第二回では連載の趣旨をお話ししたのに続いて第三回では読解方針の導出を行い、メニューはこんな感じになりました。発売をお待ちください。

- 1. 前回の演習と今回の話題

- 2. 読解方針の導出──「どうしたら読めるか」から出発して

- 3. 準備作業の概要──読書会開催日までにすること

- 4. 準備作業の実際──目次を読む(準備作業B1)

- 4-1. 目次とは?

- 4-2.目次を読む1──量的構成をみる(準備作業 B1a)

- 4-3.目次を読む2──読解ガイドを作成する(準備作業B1b)

- 5. 考えたこともなかったことを考える──文書に即して文書を追尾することで得られる果実

- 6. 演習

今回の内容に関連して、ふだん Word や Excel を使う機会があまりない方のために、記載内容に関わるもっとも基本的なアプリケーションの使い方について解説しています(75分)。

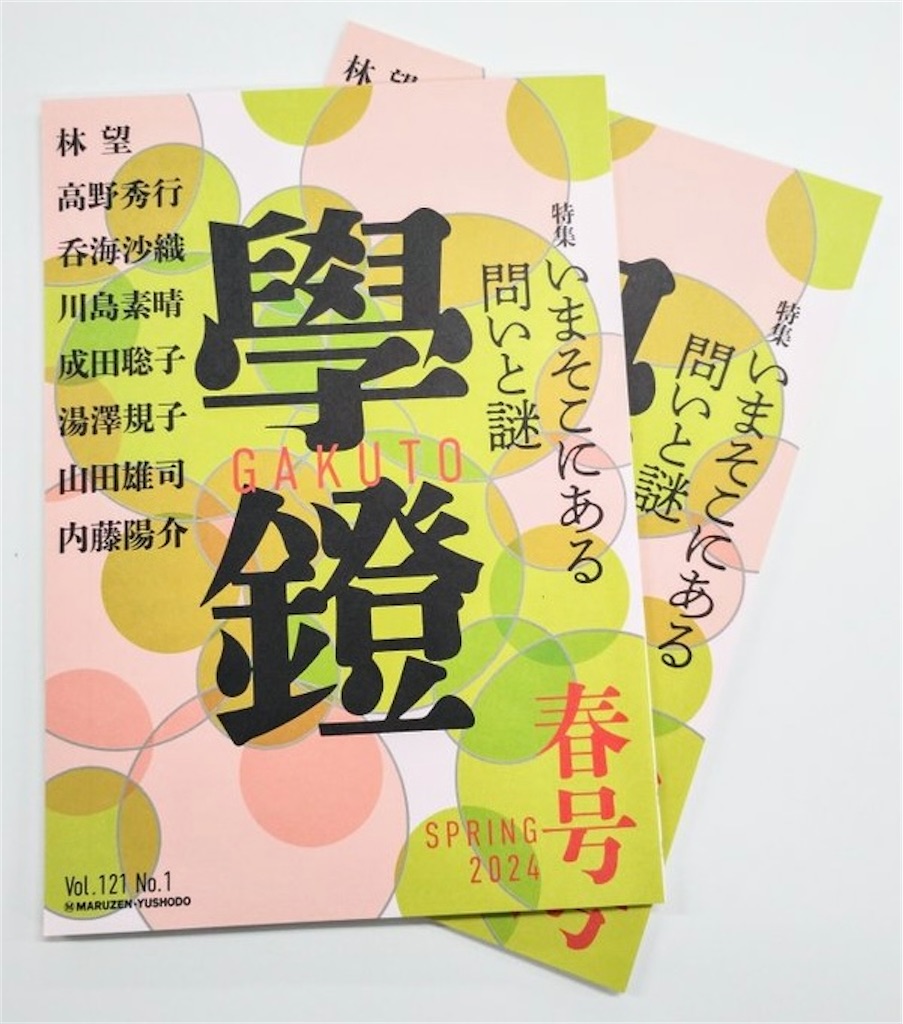

丸善雄松堂の企業PR誌『學鐙』に寄稿しました。3/5発売の學鐙春号(Vol.121 No.1)に掲載されます。

特集『いまそこにある問いと謎』にちなみ、マラニー&レア『リサーチのはじめかた』の書評を担当しました。 一つの本を三人が書評する「一書三評」というコーナーで、他二人の評者は 宮野公樹さん と 平山亜佐子さん だとのことです。

私の書評では末尾にちょっとした異論を記しましたが、1500字という文字制限内で書くのが難しくて 少し趣旨のわかりにくいものになってしまったかもしれません。短い文章を書くのは難しいですね。

書評には記しませんでしたが、ここ数年インテンシブに合衆国の自己啓発書の歴史を辿って来た目で見ると、つくりや論のススメ方などにビジネスマン向け自己啓発書との共通点が多く、個人的にはその点がもっとも印象に残りました。

読書会用。せっかく御子柴新訳が出たのでこの機会にそちらも購入してみた。

続きを読む